网络空间已然成为人类生活的“第二空间”;风险概念不断冲击刑法;1997年刑法施行 - 2020年《刑法修正案(十一)》颁布,20年的立法情况。虹口天潼路刑事犯罪律师认为:“我国刑法早尚未完成自由刑法所赋予的法治国自由与人权保障任务的情况下,即已匆匆转换角色,步入安全刑法与预防刑法的新境地”。

“象征性立法”:二十余年来中国刑事立法趋势

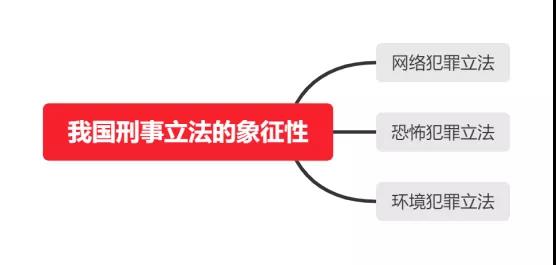

1.象征性立法在我国刑事立法中的表现(介绍我国立法中象征性立法最为明显的三类犯罪)

2.具体立法表现

(1)网络犯罪

(2)恐怖犯罪 - 虹口天潼路刑事犯罪律师称之为我国20余年来最为典型的象征性刑事立法

(3)环境犯罪

一、“象征性立法”:现代风险社会刑法应对趋势

1. 风险刑法概念的产生

乌尔里希·贝克提出“风险社会”命题 -> 风险社会的研究波及自然科学、社会科学和人文科学->催生出了风险政治学、风险社会学、风险心理学、风险法学等交叉学科->治理风险最重要的法律手段公法->刑法是公法体系中最严厉最具惩罚性的法律->风险刑法产生

2.“象征性立法概念”

(1)追溯至20世纪80年代德国与瑞士的学者关于立法理论的分析

代表人物:瑞士学者皮特·诺儿、德国学者哈特尔德·金德曼、德国学者克雷姆斯

主要观点:法律除了要具备程序合法等形式正当性,还需具备实质正当性。

(2)作用

A.象征性立法传递的是立法者在特定时空与社会背景下关于社会问题的情绪或者价值偏好,并不发挥“实质的规制效果”。

B.“象征性立法”使得法呈现一种形式上的存在,立法者通过不断修改刑法宣示国家已经采取相应的行动来应对风险,从而消除社会群众的不安。

(3)表现

针对犯罪的积极预防、事先预防

(4)最大的特点:“象征性”

立法是一种对犯罪威胁的姿态或者情绪。之所以是象征性的,是因为此种立法不追求刑罚规范的实际效果,而更多的只是为了表达立法者对犯罪威胁的某种姿态与情绪、态度与立场。

3. 象征性立法域外情况:

(1)德国

A. 修改《德国刑法典》第130条关于煽动罪的规定:“对纳粹整体的国际刑法上的罪行”公开地或者在集会上予以赞同、否认或者粉饰的,构成煽动罪。

B. 在《德国刑法典》第177条强奸罪中增加了“不就是不”条款

以前:刑法第177条“3.利用被害人由行为人任意摆布的无助处境”,“任意摆布”这一实质要件成为的国刑法中强奸行为入罪的关键。若被害人的行为没有被德国最高法院认定为“变现处强烈的‘不’的意识”,比如没有哭喊、逃避、反击等,是无法被认定为达到“任意摆布”程度的。导致诉讼阶段,被害人仅仅说“不行”无法给强奸者定罪。(强奸罪认定标准高)

二、契机:

(1)科隆大规模性侵案

改变:“不就是不”条款,意味着今后强奸罪的认定,无需被害人行动上的自卫性反击,哪怕被害人只是以言语表达了不愿意,也可以定强奸罪。

修改结果:此次修改对于解决强奸罪以前就存在的老问题,如如何认定是“不”还是“自愿”,并无多大帮助,同时引出新的问题如什么是“团体性侵犯”

评价:此次修改强奸法充分体现了象征性立法的特点:安抚国民、回应社会,表明政府确保国民安全的姿态。但往往并没有实效。

(2)日本

A. 2013年通过《特定秘密保护法》

起因:阿尔及利亚人质死亡事件(原因之一:没有得到可靠情报)

目的:a《特定秘密保护法》的颁布表明日本政府打击非法泄露本国信息以确保国家与国民安全的姿态,b体现对泄密行为的不满和谴责,c对国民受伤心理予以安慰

评价:此类事件发生概率极低,且该事件已经过去,制定该法已经于事无补。

B.“灾难时盗窃罪”

起因:2016年熊本县大地震,在地震中发生多起盗窃事件。

目的:安抚在自然灾难中又受到盗抢行为二次伤害的日本国民的无助与痛苦的心理,同时也表明日本政府对此类行为的立场和姿态。

三、“象征性立法”活跃的原因

“在每一种令人愤慨的状态中,都把刑罚作为解决生活问题的神奇武器,并且完全无限地信赖这种神奇武器的功效。”——哈塞默尔

(1)重大事件的刺激:切尔诺贝利核事故、美国“9.11事件”、英国疯牛病等巨大社会风险给全世界造成了恐慌。

(2)互联网突破传统信息传播方式:互联网使世界全球化、事件可视化、传播及时化。

(3)社会层面的恐慌(“道德恐慌”):民众的恐慌心理会通过相互讨论、在媒体上暴露或者发泄自己的情绪、相互猜测或者敌对他人等方式表达出来,造成社会的不和谐、不稳定。

(4)象征性立法的优势:与打击恐怖犯罪等投入与其成效之间存在巨大反差而言,动用国家机器进行风险控制的系列立法,无疑容易的多,并因此成为各国应对风险的最快手段。

结果,象征性立法对国民情绪的安抚性功效和对国家风险控制的表态作用,在功利主义社会中被立法与民众双方越来越喜欢,这也进一步加剧了行政性立法的活跃。

四、“象征性立法”对刑法功能的损害:

1.刑法的价值不等于国家政治的价值;安全、稳定和繁荣,是国家政治的核心价值;自由与人权保障,是刑事法治的核心价值。

2.刑事立法与司法,都应该防范国家过度追求安全稳定与社会保护,防止国家频频发动刑罚权来限制公民的权利与自由。

3.人类社会在面对当前风险时,必须寻求更为有效和理性的风险抗制手段。(不迷信刑事立法)

4.就网络犯罪的研究范式而言,应当由立法论向解释论、由政法法学向教义法学转变。 上海刑事律师事务所

网站首页

网站首页  在线咨询

在线咨询  电话咨询

电话咨询